Teoria das cores

Guia prático de sobrevivência para colarinhos brancos

A cor do colarinho é uma distinção fascinante, daquelas que colapsam num só símbolo as múltiplas tensões do trabalho, da identidade, da classe, da ambição e da relação com o futuro.

Metafórica desde o início, como tantas outras, a cor da camisa foi inventada sem surpresas pela descrição jornalística do capitalismo americano no início do século 20.

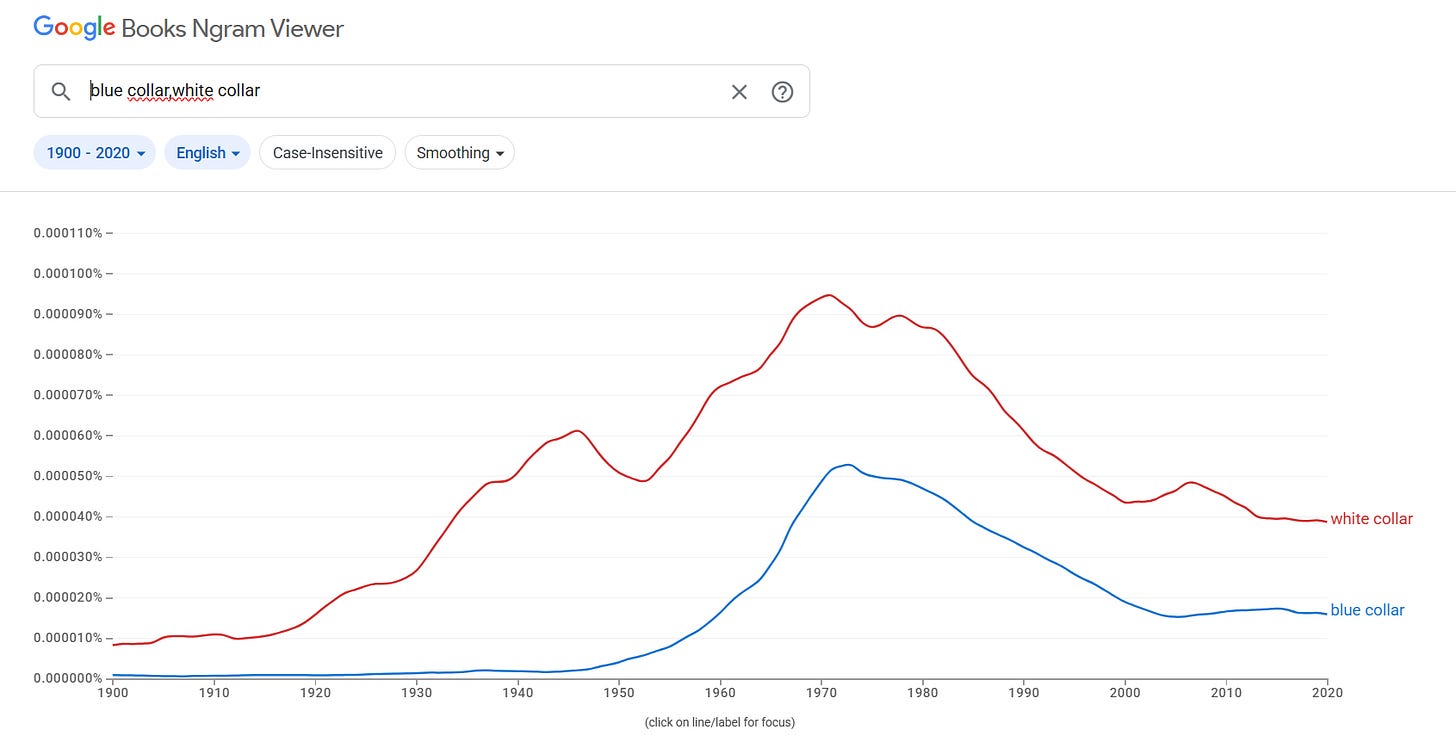

O branco chegou primeiro - ao que consta, a propósito de um elogio curiosamente contemporâneo das virtudes da vida no campo, por oposição ao trabalho de escritório, “barato e fugaz”. Em 1924, o azul emerge, simétrico, para sempre associando os chamados ofícios e as profissões de produção manual com a rugosidade das jeans e o porte matinal do fato-macaco.

A crua distinção acompanha as décadas que se seguem. Ajuda a explicar e a arrumar, em caixas bonitas, a evolução da turbulência no mercado de trabalho e no mundo. Produto de um mundo mais simples, a cor do colarinho enquanto lente sociológica tem os seus picos na literatura em 1945, em 1970, e fatalmente, em 2008.

O simbolismo de cada uma destas três datas prescinde de comentário: resta acrescentar uma quarta, ainda em definição, algures entre 2020 e o presente.

A pandemia introduziu alterações fundamentais na aparente dicotomia cromática. Por um lado, a possibilidade do trabalho remoto passou a definir e a distinguir identidades, mesmo entre colarinhos brancos - o fruto inesperado do confinamento rapidamente se tornou um privilégio. Por outro, a chamada linha da frente passou a definir e a incluir não só a produção manual, mas também a proximidade do perigo e da contaminação - um azul heróico e celebrado, com uma estranha consciência de classe, mesmo que temporariamente.

Na ressaca desses dias impossíveis, a aparição do ChatGPT complicou ainda mais a paleta: o que dizer da súbita industrialização da mente, da imparável aceleração de tarefas delegadas ao software? Como planear uma carreira, uma identidade, perante a promessa do desemprego massivo e crónico?

A inteligência artificial emerge, assim, em paralelo com a terceira disrupção dos últimos anos. A crise climática encontrou no desenvolvimento industrial da China um adversário disposto a pintar um futuro com outros contornos, e a aliar no mesmo quadro a necessidade de mentes e corpos humanos. A ironia é inescapável: de Washington a Bruxelas, a escala e o modelo chinês de desenvolvimento são agora a doutrina preferida das mesmas nações que sempre oscilaram entre a austeridade e o outsourcing.

No horizonte da década desenha-se então a consequência lógica da dissolução do trabalho como o conhecemos. Uma infinitude de respostas, de resultados, de produtos e de conclusões cuja mera existência seria ficção há uma geração atrás. E uma escala energética impensável até aqui, completamente para além da rústica ideia actual de sustentabilidade, em direcção a um renascimento urbano sem precedentes.

A fórmula da sobrevivência é simples: em todos os processos, em todas as dúvidas, os humanos - em todos os resultados, as máquinas. A escolha de posicionamento entre uns e outros será condicionada pela história e pelos eventuais movimentos colectivos de uma ou outra cor de camisa, pelo poder de cada parte no esboço contínuo do sistema.

A moldura, como sempre, será verde.